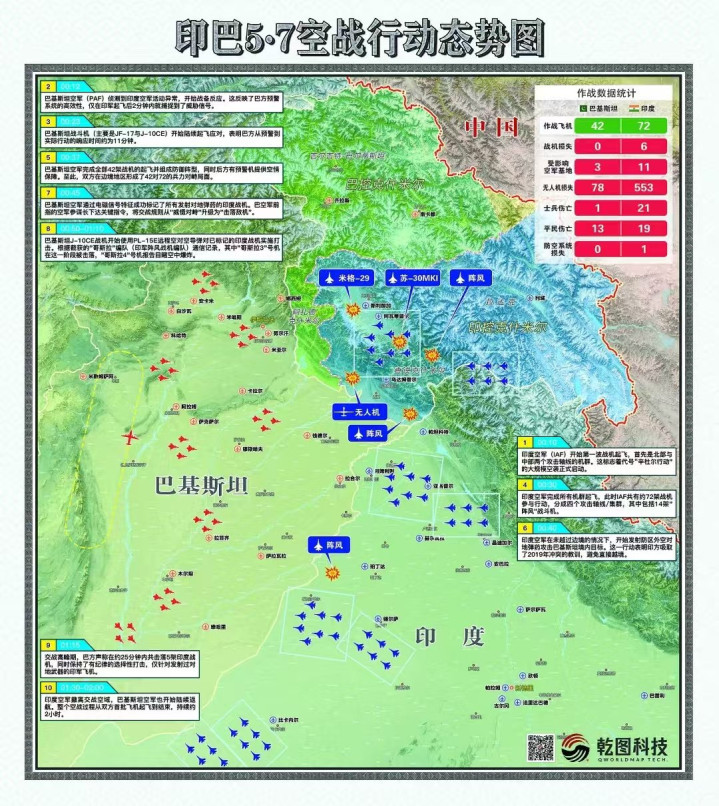

印度空军参谋长阿马尔·普里特·辛格于2025年8月9日高调宣称,印度在5月的“辛杜尔行动”中击落了6架巴基斯坦战机,其中包括5架战斗机和1架预警机,并特别强调了S-400防空系统在其中发挥的“颠覆性作用”。然而,这一声明在空战发生三个月后才发布,并不是因为真的有这回事,其本质是国内政治需求、战略威慑意图与军事声誉修复的多方面需求。

一、印度透露击落巴军六架战机遭巴军尖锐反问

辛格在班加罗尔的演讲中展示了卫星图像,声称印度使用S-400导弹在300公里外击落了巴方一架预警机,创下“史上最远防空击杀记录”,并精确打击了巴空军基地的F-16机库与指挥中心。他还强调行动摧毁了9个恐怖营地,并将成功归因于“政治决策层的无限制授权”。然而,巴基斯坦方面对此予以了强烈否认。

巴基斯坦国防部长哈瓦贾·阿西夫当日即驳斥该声明“荒谬且不合时宜”,并尖锐反问:若战果属实,为何印度在冲突后三个月才提及?他指出巴方在事发后已向国际媒体提交了技术简报,并直接提出联合开放飞机库存供独立核查,直指印度数据造假。双方的主张形成鲜明对比:印度声称击落6架巴方军机,主要依据是卫星图和电子追踪数据,但未获得主要国家的公开背书;巴基斯坦则否认任何军机损失,反指击落6架印方战机(含3架“阵风”),并提供了即时技术简报和战场影像作为支撑,且有法国确认1架印方“阵风”损失、美方间接承认印方多架战机被毁等第三方情况。

二、印度选择空战后三个月公布战果的动因

印度选择在空战三个月后才公布所谓战果,背后有多重动因。首先是国内政治压力与形象修复的需要。5月空战中,巴基斯坦声称并得到一定证实的击落印度战机(包括昂贵的“阵风”)的战绩,重创了印军的声誉。莫迪政府正面临2025年地方选举的压力,需要通过宣扬“战果”来对冲前期失利,重塑军队的“强硬形象”。辛格特别强调“政治层的坚定支持”,正是为了凸显政府决策的正当性。

其次,是战略威慑的需求,特别是为了展示S-400系统的价值。印度耗资54亿美元购入的S-400系统此前的实战表现一直存疑。辛格将其标榜为“游戏规则改变者”,声称其“阻止巴方使用远程滑翔炸弹”,旨在向潜在对手(尤其是中国和巴基斯坦)传递威慑信号,并为后续军购争取国内支持。第三,涉及到军备博弈与国际地位竞争。5月空战被认为显示了中国歼-10CE与霹雳-15导弹在体系作战中的优势,促使多国重新评估对华军购意向。印度试图通过公布“战果”来对冲中国武器的影响力,挽回俄制(如S-400)装备与法制(如阵风)装备的口碑。

三、三月后公布声明威慑效果可能适得其反

然而,这种延迟公布的威慑声明,其实际效果存在显著局限性,甚至适得其反。最大的问题在于可信度遭到广泛质疑。三个月的空窗期严重削弱了其说服力,相比之下,巴方在冲突次日即发布了详细战报。辛格展示的证据也显得不足,卫星图仅聚焦地面设施损毁(如恐怖营地),缺乏空战击杀的直接影像或残骸记录等关键证据。

国际社会反应冷淡,美、法等国未呼应印度说法,法国反而证实了巴方击落印方“阵风”的事实。其次,此举可能加剧地缘风险。巴方警告此类“喜剧性叙事”在核环境下可能引发战略误判,并同步展示了“可快速反击”的军事决心,暗示印方挑衅将招致对等回击。再者,印度的声明未能有效动摇地区军售格局。歼-10CE在5月空战中的实战表现已被多国军界分析认可,一些国家更倾向于采购中国体系化装备,印度此次声明可能并不能扭转此趋势。

四、五·八空战后南亚空中力量平衡在发生深层变动

此次声明也折射出南亚力量平衡的深层变动。中国军事体系的外溢效应正在扩大,巴空军依托中国预警机、数据链与导弹构建的作战体系,在实战中被认为压制了印方依赖俄/西方装备的“混搭式”空军,促使多国重新评估对华防务合作。同时,五常在区域的影响力也在重组,美中竞逐主导安全议题,俄、英、法的话语权相对式微。印度试图“借美制华”的策略,却因空战失利而遭特朗普政府冷遇,使其陷入中美双重压力之中。更令人担忧的是核威慑下的危机管控失效风险上升,双方宣传战加剧了互信赤字,巴方直言印度的“政治短视正在赌博南亚和平”,凸显了冲突螺旋升级的潜在危险。印度空军参谋长此次发言可能最终只能沦为一个笑话……

综上所述,印度空军参谋长的声明本质是一场由国内政治需求驱动的形象工程。其迟到的威慑效力因证据链缺失、国际社会普遍不认可而大幅削弱,反而暴露了印度面临的三个深层危机:在军事层面,对S-400的过度宣传恰恰反衬出其对巴基斯坦技术劣势的焦虑;在外交层面,未能获得关键盟友的背书显示出孤立;在战略层面,在“中国装备通过实战获得认证”与“印度叙事破产”的鲜明对比下,其地区影响力正进一步受挫。如果印度持续以这种“延迟威慑”替代实质性的战力提升和外交努力,不仅难以挽回地区信任,更可能加剧核边缘政策下的安全困境。

美港通证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。